釣り人の間で人気の「サゴシ」。

ショアジギングやルアー釣りでもよく釣れ、食べても美味しいことから、初心者からベテランまで幅広く親しまれています。

この記事では、サゴシの特徴や釣れる時期、狙い方のコツから、美味しく食べるためのレシピまで、サゴシの魅力を現役漁師の海野さんが徹底解説します!

海野

海野釣りに行く前にも、ぜひチェックしておきましょう。

サゴシとは?

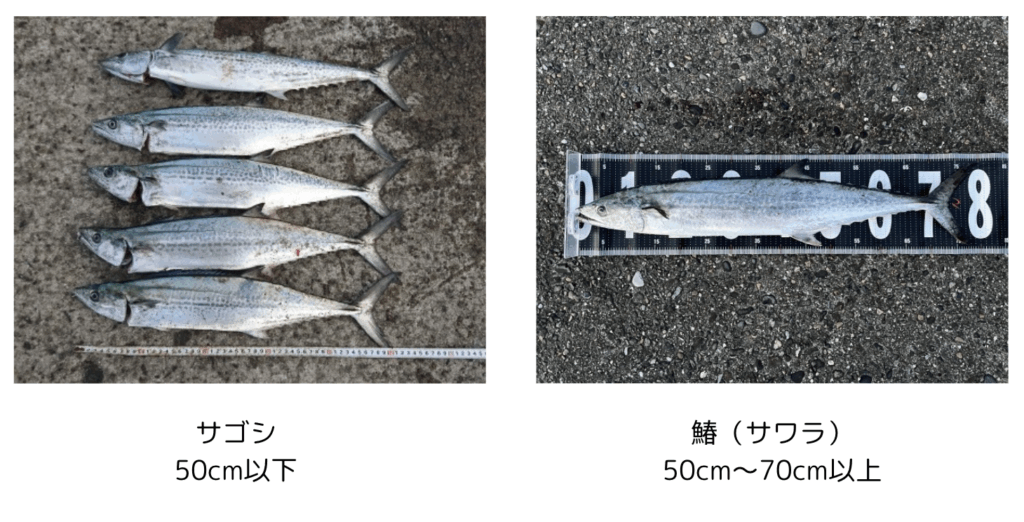

サゴシは、鰆(サワラ)の若魚で、成長段階に応じて名前が変わる「出世魚」の一種です。

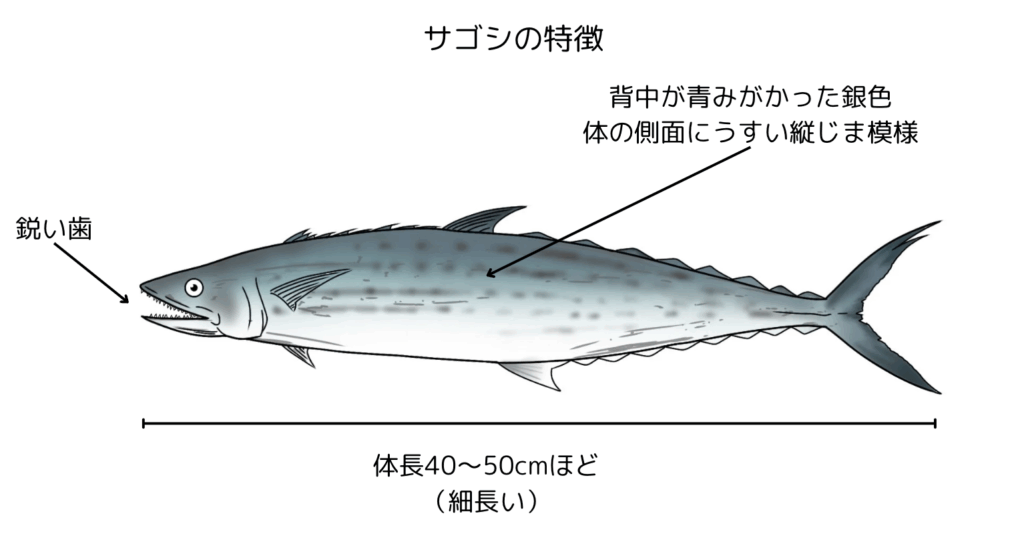

体長はおよそ30〜50cm前後で、スマートな体型に鋭い歯を持ち、スピード感のある泳ぎが特徴。

サゴシは回遊性が高く、秋から冬にかけて沿岸に接岸することが多いため、堤防やサーフから狙える釣魚としても人気があります。

サゴシの大きさ・見た目・味の特徴

- 大きさ

-

体長40〜50cmほど

- 見た目

-

細長い体に、背中が青みがかった銀色。

体の側面にうすい縦じま模様があります。

鋭い歯も特徴の一つ。

- 味の特徴

-

サゴシは赤身の青魚。

クセが少なく、脂はほどよく、焼き物・揚げ物・刺身でも楽しめる魚です

サゴシは身がやわらかく傷みやすいため、釣ったらすぐに処理するのが美味しく食べるコツです。

サゴシの成長ごとの呼び名(エリア別)

| サイズの目安 | 関東での呼び名 | 関西での呼び名 |

|---|---|---|

| 30〜50cm前後 | サゴチ | サゴシ(サコシ) |

| 50〜70cm前後 | ナギ | ヤナギ |

| 70cm以上 | サワラ | サワラ |

このように、同じ魚でも成長に伴い呼び名が変わり、地域によっては中間サイズの呼び方に違いが見られます。

大型になると関東・関西ともに「サワラ」と呼ばれるのが一般的です

サゴシとサワラの違い

サゴシとサワラは、同じ魚の成長段階で呼び名が変わる「出世魚」です。

主な違いは大きさ・味・価格にあります。

| 項目 | サゴシ | サワラ |

|---|---|---|

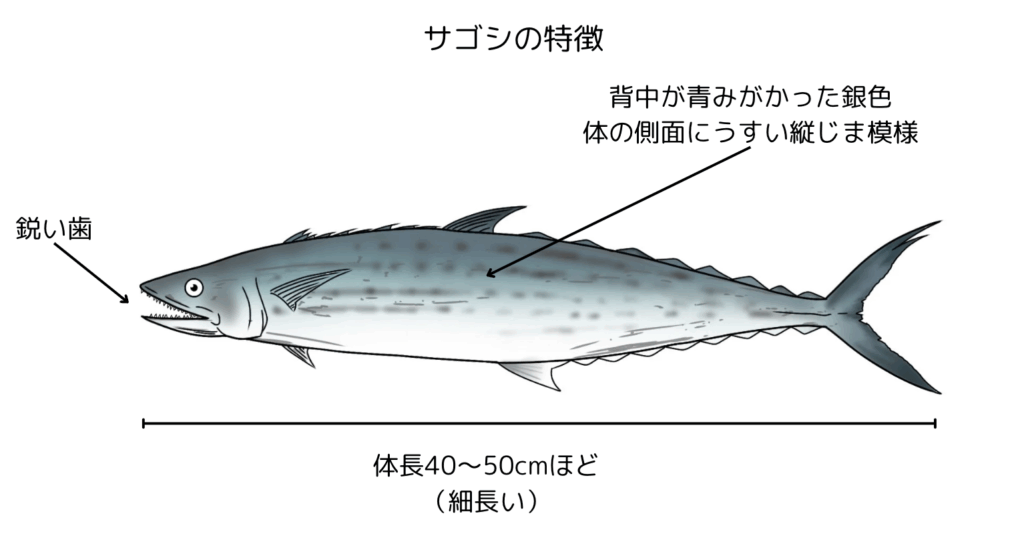

| 大きさ | 50cm以下の若魚 (関東では50cm未満、関西では約50cmまで) | 関東では50cm以上、関西では70cm以上の成魚 |

| 味 | 脂が少なく、あっさりとした淡白な味わい | 脂がのっており、旨味が濃く上品な味わい |

| 価格 | 比較的リーズナブル (例:1kgあたり約800円前後) | 高級魚として扱われる (例:1kgあたり約1,500円前後) |

見た目はほぼ同じで、どちらも背が青みがかった灰色、黒い斑点、腹は白銀色で光沢があります。

サゴシ・サワラは赤身魚に分類され、肉質はマグロに似ているのも特徴です。

- サゴシは脂が少ないため、焼き物や揚げ物向きで、価格も手頃。

- サワラは刺身や西京焼きにも適しており、脂の乗りが良く人気。

地域によって呼び方に違いはありますが、大きさが70cm以上になれば「サワラ」で統一されることがほとんどです。

サゴシが釣れる時期と場所

サゴシは春と秋に接岸しやすく、岸からも狙いやすい人気ターゲット。

とくに春は釣果が安定しやすく、多くの釣り人にとって「ベストシーズン」とされています。

■ サゴシが釣れるシーズン早見表

| 時期 | 特徴 | 釣果傾向 |

|---|---|---|

| 春(3〜5月) | 水温の上昇と産卵前後の荒食い期で活性が高い | 非常に釣れやすい |

| 夏(6〜8月) | 地域によって差がある | 不安定 |

| 秋(9〜11月) | ベイトを追って回遊。 気温次第で活性高まる。 | 釣果は十分出る |

| 冬(12〜2月) | 深場に移動し岸からの釣りは難しい | 船釣り向き |

ポイント

- 水温が上昇し、岸近くに接岸する

- 産卵前の荒食いでルアーへの反応が良い

- 朝まずめ・夕まずめが特に高確率

■ よく釣れる場所の特徴

サゴシはベイトフィッシュを追って回遊する回遊魚。

「小魚が集まる場所」=「サゴシの釣り場」と考えるのが基本です。

サゴシが釣れやすい場所

- 沖堤防・防波堤の先端

潮通しが良く、遠投が効く。サゴシの実績が高い。 - サーフ(砂浜)

広範囲を探れる。朝夕のまずめ時にヒットしやすい。 - 外洋に面した港湾部や岬の先端

回遊ルートの途中にあたり、群れが入りやすい。 - 太平洋側は近年釣果が増加傾向

日本全国で狙えるが、地球温暖化の影響で、サゴシの北上も確認されている。

サゴシは群れで行動する魚です。

そのため、1尾釣れたらチャンス!

群れがいる間は連続ヒットも狙えるため、テンポよく釣り続けるのがポイントです。

サゴシは比較的どこでも釣れる魚ですが、釣れる「確率」を上げるなら、潮通し・ベイト・群れの動きを意識して、ポイントを選びましょう。

サゴシの釣り方

サゴシは鋭い歯と俊敏な動きで知られる青物。

初心者でもチャレンジしやすく、ショアジギングやルアー釣りで人気のターゲットです。

ここでは、釣りに必要なタックル選びから実践テクニック・よく釣れる時間帯・よくある失敗とその対策までを網羅的に紹介します。

サゴシ釣りでは、「ルアー選び」「操作テク」「時合いの見極め」が釣果を左右するカギになります。

1. サゴシ釣りにおすすめタックルとルアー

サゴシを狙うなら、扱いやすいライトショアジギングタックルがおすすめです。

はじめての方でも失敗しにくいタックル選びと、よく釣れるルアーについて詳しくご紹介します。

- ロッド

-

8〜10フィートのML〜Mクラススピニングロッド(※エギングやシーバス用のロッドでも代用可能)

ロッドは遠投と操作性を両立した8〜9ftがベスト。

エギングやシーバスロッドの流用も可能です。

created by Rinker¥7,958 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥7,958 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥10,106 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥10,106 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細) - リール

-

ハイギアスピニングリール(3000〜4000番台)(※扱いやすく、汎用性も高い。)

リールは巻き取りが速いハイギアタイプを選ぶと、手返し良く探れます。

created by Rinker¥8,276 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥8,276 (2026/02/03 16:40:32時点 楽天市場調べ-詳細) - ライン

-

PEライン0.8〜1.2号+フロロカーボンリーダー6〜8号(25〜30lb)前後を組み合わせる

ラインはPE0.8〜1.2号に、サゴシの歯対策として強めのリーダー(6〜8号)を組み合わせましょう。

PEは細くて強いけど、摩擦や擦れに弱いです。フロロカーボンリーダーを先端につけることで、岩や魚の歯で切れにくくなりますよ。

created by Rinker¥1,222 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥1,222 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥924 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥924 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥378 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥378 (2026/02/04 08:41:41時点 楽天市場調べ-詳細) - ルアー

-

- メタルジグ(20〜40g)

サゴシの定番。広範囲を探れてリアクションバイトを誘発します。 - ブレードジグ

強烈なフラッシングでアピール力抜群。特に高活性時に◎ - シンキングミノー

レンジをしっかり通せるので、岸際や表層狙いに有効。

シルバーやキョウリンカラーなど、光を反射するタイプが遠くのサゴシにも見つけてもらいやすく効果的です。

created by Rinker¥1,265 (2026/02/04 10:26:07時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥1,265 (2026/02/04 10:26:07時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥891 (2026/02/04 10:26:07時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥891 (2026/02/04 10:26:07時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥1,065 (2026/02/04 10:26:08時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker¥1,065 (2026/02/04 10:26:08時点 楽天市場調べ-詳細) - メタルジグ(20〜40g)

サゴシ釣りは、身近な青物ゲームの中でも道具選びとルアーのローテーションが釣果を左右します。

2. サゴシの基本の釣り方・ルアー操作

タックルがそろったら、いよいよ実践です!

サゴシ釣りの基本は、メタルジグを使ったショアジギング。

とくに「中層から表層」を意識して、ルアーを一定の速さで巻いてくるのがコツです。

■ ルアー操作の基本パターン

| 操作方法 | 特徴・効果 |

|---|---|

| ただ巻き | 活性が高い時は、高速リトリーブ(早巻き)だけで十分ヒットします。 |

| ストップ&ゴー | 巻く→止めるを繰り返して、食わせの間を演出。 渋い状況で特に有効です。 |

| ワンピッチジャーク | ロッドを小刻みに上下させながら巻くと、ジグがヒラヒラと動いて強くアピール。 |

| フォール | ジャーク後に糸ふけを出し、ジグを自然に沈める。 弱ったベイトを再現できます。 |

ルアーの動かし方やアクションのバリエーションを理解すれば、釣れる確率がグッと上がります。

◾️ポイント!中層〜表層を一定レンジで引く

サゴシは追いかけてくる層があまり変わらない魚。

投げて巻くときは、できるだけ一定の深さ(レンジ)を保つことが大切です。

◾️活性に合わせて操作を変えるとヒット率UP!

- 活性が高いとき・・・高速のただ巻きやリフト&フォールですぐに反応が出やすい

- 渋いとき・・・ワンピッチジャーク、ストップ&ゴー、ゆっくり目のフォールで誘う

◾️フッキング・ランディングのコツ

サゴシはパワフルな引きと素早い動きが特徴です。ヒットしてからバラしやすい魚でもあるので、やり取りにはちょっとしたコツがあります。

フッキング時

ヒット直後は、まずロッドをしっかり立ててラインのたるみを素早く取りましょう。たるみが残っていると、サゴシが急に暴れたときに針が外れやすくなります。

また、サゴシは海面でジャンプしたり、急に走ったりして予想外の動きを見せます。無理に引き寄せず、ロッドの弾力を活かしてやり取りしましょう。

ランディング時

いよいよ足元まで寄せたら、タモ網(ランディングネット)やフィッシュグリップを使って安全にキャッチします。

手で抜き上げると、歯でラインを切られたり、自分もケガをするリスクがあるので注意してください。

初めての方は「ネットに入れるまでが勝負」と意識して、落ち着いて最後までやり取りしましょう。

◾️リーダー・ライン管理も忘れずに

サゴシは歯がとても鋭いため、ラインやリーダーに少しでも傷がついたら即交換しましょう。

目安として、6〜8号(25〜30lb)程度の太めのフロロカーボンリーダーがおすすめ。

さらに不安な人はワイヤーリーダーや二重構造も選択肢に入れておくと安心です。

3. よく釣れる時間帯・潮の狙い方

魚の活性が上がる「時合い」を狙うことは、サゴシ釣りでの最大の近道。

- 時間帯

朝まずめ・夕まずめが鉄板!ベイトが浅場に寄り、サゴシも活発に回遊。 - 潮の動き

潮止まり直前〜動き始めがベストタイミング。 - サインを見逃すな!

表層にナブラ(ベイトを追う波紋)やボイル(跳ね)が出たら即狙い。群れが近くにいる証拠!

潮の動きやベイトの動きとリンクさせて、最も釣れやすい時間帯を逃さないようにしましょう。

4. サゴシ釣りよくある失敗と対策

サゴシ釣りでありがちな失敗と、その対処法を知っておくことで、釣果を逃さずに済みます。

| 失敗例 | 対策ポイント |

|---|---|

| ラインブレイク | ワイヤーリーダー使用。 ジャークを強くしすぎない。 |

| アタリが出ない | 巻きスピード調整。 フォールやストップ&ゴーを試す。 |

| ナブラが消える | 広範囲に探る。 ナブラが消えても群れが残っている場合も多い。 |

初心者でも注意すべきポイントを押さえておけば、トラブルの多くは回避できます。

釣ったサゴシを美味しく持ち帰るには? 鮮度を保つ4つのコツ

簡単なようで意外と難しい、釣り上げたサゴシを、自宅で美味しく食べる。

それには「釣った直後からのちょっとした気配り」が欠かせません。

実はサゴシは青物の中でも特に傷みやすい魚。

でも大丈夫です。押さえるべきポイントさえ知っておけば、驚くほど美味しい状態で食卓に並べることができます。

今回は、釣った直後から家に持ち帰るまでの流れを、初心者にもわかりやすくまとめました。

1. 釣ったらすぐに!サゴシの血抜きで鮮度と旨みをキープ

サゴシを釣ったら、まずやるべきは「血抜き」です。

特に青物は血の量が多く、これをしっかり抜いておかないと、身に血がまわって味も落ちやすく、臭みも出やすくなります。

脳締めをする

釣れた直後のサゴシは、まず脳締めを行います。

ナイフやアイスピックなどで目と目の間を狙い、脳を一気に貫くことがコツ。

心臓がしばらく動き続けるため、あとで行う血抜きの効率が格段に上がります。

暴れて身が傷むのを防ぐ効果もあります。

エラを切って海水で血抜き

次に、エラの付け根を切り、太い血管を断ちます。

そのまま海水が入ったバケツに15〜20分ほど浸けると、血が固まりにくくなり、しっかりと血が抜けていきます。

- 血抜き中に、尾ビレを軽く動かしてあげると、さらに効果的。

- 真水ではなく海水を使うのが大事なポイントです。

絶対ではないですが、尻尾の付け根を、背骨まで切っておくのも効果的です。

神経締め(できるなら)

時間と道具に余裕がある場合は、神経締めもおすすめです。

背骨に沿ってワイヤーや針金を通すことで、魚の神経を破壊。これにより筋肉の硬直が遅れ、刺身の食感がアップします。

神経の穴に入るとポカリと口を開きます。さらにビクッと痙攣したら成功です。

手間はかかりますが、生食を考えているなら実施したい工程です。

ぬめりを取って内臓を除去

血抜きが終わったら魚体のぬめりをしっかり流水で落とし、可能ならその場で内臓を取り除きましょう。

刺身で食べたい人は、必ず内臓はとっておきましょう。

今までサゴシにいたことはありませんが、寄生虫(アニサキス)対策として有効です。

2. 氷はある?クーラーボックスでの持ち帰り方

血抜きが終わったら、しっかり冷やして持ち帰るのが鮮度維持のポイント。

でも、ただ氷の入ったクーラーボックスにサゴシを入れるだけじゃダメです。

じつは、魚と氷が直接触れると身が凍傷のように傷むことがあるんです。

おすすめはこんな工夫。

- 氷は袋に入れて使うor保冷剤を使う

- サゴシの下にキッチンペーパーや新聞紙を敷く

- クーラーボックスの中で魚が水に浸からないようにする

氷を袋に入れずとも、サゴシの方をビニールに入れるのもあり◎。

魚が冷たく、でも濡れずに済む状態を保てれば完璧です。

サゴシにおすすめのクーラーボックス

また、サゴシ(50cm前後)を適切に保管するクーラーボックスは、容量が30〜35L程度のもので十分です。

サイズはクーラーボックスの内寸が60cm前後あれば、サゴシを曲げずに収納できますよ!

3. 家に着いたらすぐ、丁寧に拭いて包む

家に帰ったら、まずサゴシの水気を拭き取ること。

この水分、見落とされがちですが、実は傷みの原因ナンバーワン!

キッチンペーパーでしっかり水気を取り除いてから保存に入ります。

- 冷蔵の場合

ラップで包んでジッパー袋に。チルド室がおすすめ。 - 冷凍の場合

ラップ+アルミホイル+保存袋の三重構造で。

冷凍前に切り身や一夜干しにしておくと、調理もしやすくなりますよ。

4. 覚えておきたい!サゴシ持ち帰りの基本まとめ

| 処理の段階 | ポイントまとめ |

|---|---|

| 釣った直後 | エラを切って血抜き。 できれば内臓も除去する。 |

| クーラーボックス内 | 氷は袋に入れる。 魚に水や氷が直接当たらないように。 |

| 家に着いてから | キッチンペーパーで水気を取る。 保存はラップ+密封が基本。 |

| 長期保存するなら | ラップ+アルミホイルで包み、冷凍庫へ。 冷凍焼け防止にも効果的。 |

サゴシは、釣って楽しい、食べておいしい魚。

でもそのおいしさは、釣ったあとにどう扱うかで決まります。

- 血抜き

- 水気の管理

- 適切な保冷と保存

この3つを意識すれば、釣り場の感動をそのまま食卓へと持ち帰ることができるはずです。

次回サゴシが釣れたら、ぜひこのコツを試してみてくださいね。きっと「こんなに旨かったのか」と驚くはずです。

サゴシを美味しく味わう!おすすめレシピ4選

釣って楽しく、食べて美味しい「サゴシ」。その淡白でクセのない身は、さまざまな料理にアレンジしやすく、和洋どちらの味付けにもよく合います。

ここでは、釣ったサゴシを美味しくいただくための定番レシピを4つご紹介します。

食いしん坊担当の堀江が選ぶ4レシピです!

釣りたてを丁寧に処理し、適切に保存すれば、刺身でも焼き物でも美味しくいただけますよ。バターを使ったムニエルもいいですね!

1. サゴシの塩焼き:素材の旨みを引き出すシンプルな一品

シンプルだからこそ、サゴシ本来の味を楽しめる定番料理。

皮目はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに仕上げるのがポイントです。

- サゴシの切り身…2切れ

- 塩…適量

- サラダ油…小さじ2

- 大根おろし・レモン…お好みで

作り方

下準備

サゴシの両面に塩を振り、冷蔵庫で15分ほど置いておく。

表面に浮いた水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取る。

焼く

フライパンに油を熱し、皮目を下にして中火で6分ほど焼く。

裏返してさらに3分。ふたをして蒸し焼きにするとふっくら仕上がる。

盛り付けて完成!

お皿に盛り付けて、お好みで大根おろしやレモンを添えて完成。

シンプルながら、焼き加減次第でぐっと美味しく!簡単ながら旨味を味わえる最適な調理法です。

2. サゴシの西京焼き:味噌のコクと甘みでご飯が進む

白味噌の甘みとコクがサゴシの淡白な身にぴったり。

前日から漬け込んでおけば、翌日焼くだけの簡単メニューにもなります。

- サゴシの切り身…2切れ

- 白味噌…大さじ3

- みりん…大さじ2

- 酒…大さじ2

- 砂糖…小さじ1

- 大根おろし・柚子胡椒…お好みで

作り方

下準備(味噌床を作る)

白味噌・みりん・酒・砂糖を混ぜて味噌床を作る。

味噌床で寝かせる

サゴシの切り身を味噌床に漬け、冷蔵庫で8時間〜一晩寝かせる。

焼く

味噌を軽くぬぐい、皮目を下にして中火で焼く。

焦げやすいので注意。

盛り付けて完成!

両面がこんがり焼けたら完成。

お好みで大根おろしや柚子胡椒を添えて。

一晩寝かせることでしっとりと美味しくなります。

西京味噌の優しい甘さとサゴシの旨みが相まって、ご飯がすすむ味わいに。間違いなしの一品ですよ!!

3. サゴシの南蛮漬け:冷蔵保存OK、作り置きにもぴったり

サゴシの南蛮漬けは、揚げた切り身を酢と野菜の南蛮ダレに漬け込む美味しい定番料理。

淡白なサゴシの身に、酢の酸味と野菜の甘みが染み込み、ご飯にもお酒にもよく合います。

- サゴシ切り身…2切れ(約200g)

- 塩・こしょう…各少々

- 片栗粉…適量

- 玉ねぎ…1/2個(薄切り)

- にんじん…1/3本(細切り)

- サラダ油…大さじ3〜4(揚げ焼き用)

南蛮ダレ

- 酢…大さじ3

- しょうゆ…大さじ2

- みりん…大さじ2

- 砂糖…大さじ1

- 水…大さじ1

作り方

下ごしらえ

サゴシに塩・こしょうをふり、10分ほど置いたら水分をふき取り、片栗粉をまぶす。

にんじんは細切りに、玉ねぎは薄切りにする。

揚げ焼き

フライパンに油を熱し、サゴシの両面をカリッと揚げ焼きします(中火で3〜4分ずつ)。

漬ける

揚げたてのサゴシを、玉ねぎ・にんじんと一緒に南蛮ダレに10分以上漬けます。

冷やす(おすすめ)

粗熱がとれたら冷蔵庫で30分以上漬けると、酢がまわり味がしっかりしみ込みます。

もちろん温かいまま食べてもおいしいですよ。

サゴシの南蛮漬けは暑い季節にぴったり! 酢の酸味でさっぱり食べられます。

野菜もたっぷり摂れるのが魅力で、冷蔵保存で翌日も美味しいです。

4. サゴシの刺身:釣り人だけが味わえる新鮮なごちそう

鮮度が良いサゴシは刺身でも楽しめます。皮を炙った「焼き霜造り」もおすすめ。

鮮度抜群ならではの特別な味わいです。

- サゴシの刺身用切り身(皮付き)…1柵分

- しょう油・ポン酢・わさび・にんにく・大葉など…お好みで

作り方

3枚におろす

サゴシを3枚おろしにし、血合いや骨を丁寧に取り除く。

皮を炙る

皮目をガスバーナーや直火で軽く炙り、氷水で冷やして身を締める。

そぎ切り

キッチンペーパーで水気を拭き取り、薄くそぎ切りにする。

盛り付けて完成!

お皿に盛り付け、お好きな薬味と一緒にいただく。

ポイント

- 三枚おろしにして、骨・血合い・内臓をしっかり除去。

- 皮付きのまま軽く炙ってから、切ると食感も◎。

- ポン酢+にんにくスライスや、わさび醤油でいただくのが美味しい。

炙りはちょっとレベル高いと思ったそんなあなたには、ライター感覚で手軽に使える、ライテックの「あぶり師」がおすすめです。

めっちゃコンパクトだし簡単に炙れます。

まとめ:サゴシは釣って楽しい、食べておいしい万能魚

初心者でも狙いやすく、釣果も味も楽しめる「サゴシ」。

釣りの魅力と食の魅力の両方を兼ね備えた、まさに万能なターゲットです。

これからの釣行プランに、ぜひサゴシを加えてみてください。

.png)

.png)