2017年から続いていた黒潮大蛇行は、2025年4月に終息したと気象庁より正式に発表されました。

本記事では、終息前に現場で感じた海の変化や漁師目線の体感、背景を詳しく解説しています。

最新の黒潮情報は、記事内の「黒潮大蛇行、ついに終息へ」もご覧ください。

海野

海野海が変わった気がするんですよね。

そう話すのは、駿河湾で十数年にわたって漁を続けながら、「海と乾杯」編集部としても情報発信をしている漁師の海野さん。

漁師の世界では、漁師歴20年未満は「まだまだ若手」という立ち位置ながらも、日々海と向き合ってきた海野さんは、その変化に誰よりも敏感に気づいてきました。

その違和感の正体こそが、2017年から続く「黒潮大蛇行」にありそうです。

2025年現在、ようやく終息の兆しが見えてきたと話題になっています。

この記事では、漁師たちが体感してきた「海の異変」と、気象庁など最新データを交えて、わかりやすく解説していきます。

今回は「黒潮の変化を肌で感じていた」海と乾杯編集部でもある現役漁師の海野さんに、わたくし堀江がじっくり話を伺いました。

黒潮大蛇行とは?海が「ぐねぐね」曲がる不思議な現象

太平洋の暖かい海流「黒潮」は、日本近海を流れる大きな川のような存在です。

ところが、本州の南岸に沿ってまっすぐ進むはずのこの流れが、あるとき急に大きく曲がり始めることがあります。

この現象が「黒潮大蛇行(だいだこう)」と呼ばれ、まるで蛇のように「ぐねぐね」と流路が変わるのが特徴です。

私たちの目には見えませんが、海の流れが変わることで、水温や魚の分布、気候にまで影響を及ぼすことも。

ここでは、黒潮がどんな流れなのか、そして「大蛇行」とはどういう現象なのかを、わかりやすく解説していきます。

黒潮とは?日本の海を流れる「あたたかい海流」

「黒潮」とは、日本の南岸を北東に流れるあたたかい海流(暖流)のこと。

太平洋の赤道付近から流れてきて、沖縄〜九州〜四国〜本州の南を通り、房総半島のあたりで沖へ離れていくのが通常のルートです。

この黒潮は、日本の気候や漁業に大きな影響を与える「海の大動脈」のような存在。

豊富な栄養分を含んでいて、魚たちの回遊ルートにも関わっているため、まさに日本の海のリズムを決める存在ともいえます。

終息の兆しが見え始めた2025年、その背景とは?

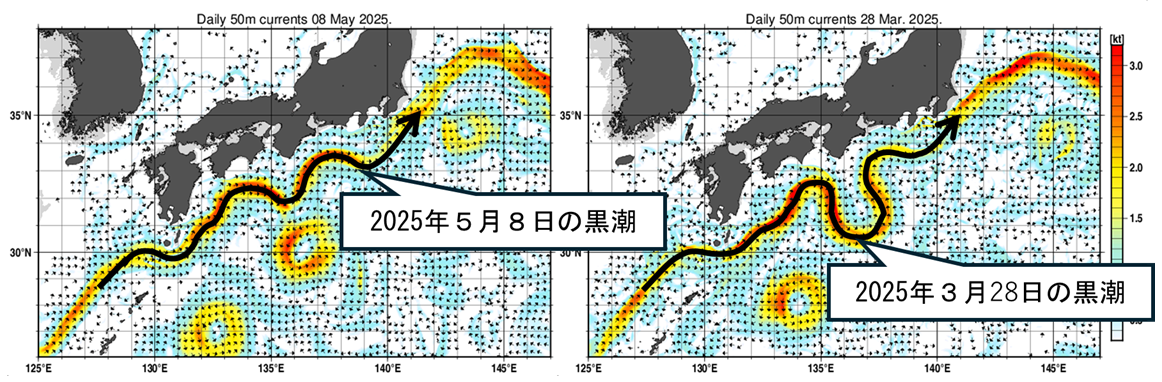

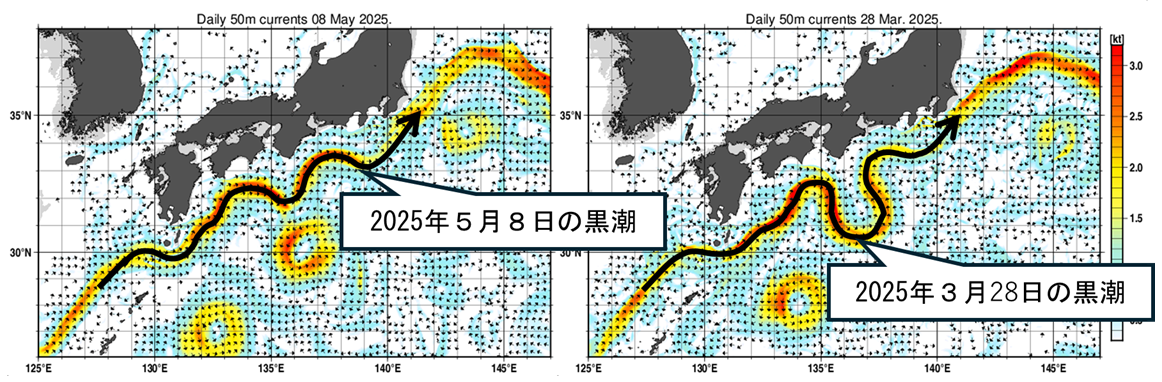

2025年5月9日、気象庁は「黒潮大蛇行が終息する兆しがある」と発表しました。

2017年8月から続いていた異例の黒潮の大蛇行が「ついに終わりを迎えるかもしれない」と、海の変化に関心を寄せる漁業者や研究者にとって大きなニュースです。

黒潮は長年、紀伊半島から東海沖にかけて通常より大きく離れて流れる「大蛇行」と呼ばれる状態を保ってきました。

その期間は、実に7年10か月。1965年の観測開始以来、最長の大蛇行だったのです。

ところが2025年春、黒潮の流れに変化が見られ始めます。

東海沖で黒潮の一部が分かれ、潮岬沖を東へ流れるようになったことで、大蛇行特有の大きな蛇行パターンが見られなくなってきたのです。

さらに、黒潮が紀伊半島に接近しつつあることも観測されています。

潮岬周辺の潮位差が大きくなっており、黒潮が再び沿岸に戻ってきている兆しが現れているのです。

- 黒潮と本州の間にあった冷水塊が縮小し、蛇行の幅が小さくなっている。

- 黒潮が紀伊半島沖に再び近づき、本来の沿岸ルートに戻りつつある。

- 潮位の変化や黒潮流路の観測データが、これらの変化を裏付け。

これらの状態が今後も安定して続けば、黒潮は完全に「非大蛇行流路」に戻ると見られており、正式に「終息」と判断される日も近いかもしれません。

黒潮の流れは、漁場の位置や魚の分布、船の運航ルート、さらには海の透明度や水温にまで広く影響を及ぼします。

そのため、黒潮の動きは、海とともに暮らす人々にとって、まさに「生活のバロメーター」と言える存在なのです。

黒潮の動きは、私たちの生活や漁業環境に大きく関わっていることを、改めて感じさせられる出来事です。

【2025年8月追記】黒潮大蛇行、ついに終息へ

2017年から約8年続いた黒潮大蛇行は、2025年4月に終息したと気象庁が正式に発表しました。

これにより、静岡や紀伊半島沖の海流は、本来の沿岸ルートへと戻りつつあります。

今後も一時的な蛇行は予想されていますが、長期にわたる「大蛇行」は、いったん落ち着いたと見られています。

黒潮の安定によって、漁業や海の環境、気象への影響にも変化が期待されます。

余談ですが、現在しらすが不漁から一転、大豊漁となっています。

ここ数年真夏はあまり採れなかったのですが……。

港にも活気が戻り、漁師だけでなく仲買さんたちも毎日忙しくさせていただいています!

サクラエビも資源が回復傾向で、今年の秋漁は期待できそうです!!

黒潮大蛇行はいつから起きていた?

黒潮大蛇行が最初に記録されたのは1854年。

なんと、日本に開国を迫ったペリー艦隊が航行中に記録していた海況データの中に、黒潮が大きく蛇行していた形跡が残されていたそうです。

明治以降も、大蛇行はたびたび観測されてきたそうです。

たとえば、1870年ごろから1940年代にかけて数回の大蛇行があったと報告されています。

現在のような定期的な観測は1965年以降に気象庁が開始。

以降、以下のように複数回の大蛇行が確認されています。

| 開始時期 | 終了時期 | 継続期間 |

|---|---|---|

| 1975年8月 | 1980年3月 | 約4年8か月 |

| 1981年11月 | 1984年5月 | 約2年7か月 |

| 1986年12月 | 1988年7月 | 約1年8か月 |

| 1989年12月 | 1990年12月 | 約1年1か月 |

| 2004年7月 | 2005年8月 | 約1年2か月 |

| 2017年8月 | 2025年4月 | 約7年9か月(観測史上最長) |

2017年8月から続いた大蛇行は、2025年春に終息するまで観測史上最長となりました。

観測史上、最も長く続いた大蛇行となっています。

こうした長期にわたる大蛇行は、海の生態系や漁業、さらには気候や災害リスクにも少なからず影響を与えていると考えられています。

黒潮の最新の流れ(流路)や、現在の大蛇行の状況については、以下のリンクから確認できます。

駿河湾の漁師・海野さんが語る、黒潮大蛇行で「変わった海」

ここ数年、海の変化を感じることってありますか?

ここ数年で、海は確実に変わってきた。漁師仲間たちもそう感じています。

そう話してくれたのは、静岡市・用宗港(もちむねこう)を拠点に駿河湾で数十年漁を続けてきた漁師の海野さん。

2017年から続いた黒潮大蛇行は、魚の顔ぶれや漁のタイミング、さらには海の様子そのものにまで、さまざまな変化をもたらしたといいます。

海水温の上昇と「南方系の魚」

黒潮大蛇行の影響か、駿河湾の海水温が全体的に高くなっているように感じると海野さん。

そのせいか、近年ではこれまであまり見かけなかった南方系の魚が目立つようになりました。

特に、さまざまな魚が一度に入る定置網漁では、見たことがない南方系の魚が混じっているとの報告があります。

ただし、全体としては不漁が続いているのが現状です。

例えば青物でも、焼津の特産でもあるサバは不漁になっています。

魚の数が少ない中に、たまたま南方系の魚が混じっている……そんな印象だそうです。

温暖化や黒潮の蛇行が、魚の分布や漁場にどのような影響を与えているのか。現場では、変わりつつある「海の顔ぶれ」に、漁師たちも注意を向けています。

サクラエビの大不漁と赤潮の激減

一方で、地元の名産であるサクラエビ漁は大きな打撃を受けているとのこと。

サクラエビの漁に影響が出始めたのは、いつ頃でしたか?

2017年8月から黒潮大蛇行が始まり、その翌年2018年ごろからサクラエビが激減して、漁に出られない年もありました。

赤潮がほとんど見えなくなったのも、その頃からです。

「サクラエビの産卵や成長に必要な環境が変わってしまったのではないか?」

そんな不安の声も、漁師のあいだで広がっています。

しらすの減少、遠くなった漁場?

シラスも年々少なくなっている気がします。

潮の流れが変わってか大蛇行以降、漁獲量が減り続けているんです。

黒潮と親潮の境目がズレることで、沿岸の海水温や栄養の分布が変わり、漁場の環境にも影響が出ている可能性があります。

【追記】大歓喜!今夏はしらすが大豊漁に!(2025年8月 駿河湾の現場より)

黒潮の大蛇行が終わった今、2025年8月のしらす漁は、ここ数年の不漁が嘘のような大豊漁となっています。

真夏の港に活気が戻り、漁師仲間も「こんなにしらすが揚がったのは久しぶり」とうれしい悲鳴。仲買さんたちも連日フル回転で動いています。

このような「予想外の豊漁」も、黒潮の変化や海の環境が落ち着きつつある兆しかもしれません。

とはいえ、海の状況は毎年変化するため、今後も動向を注意深く見守っていきたいですね。

潮位の上昇と市場の被害

さらにここ数年、静岡市の漁港では高潮による被害も出ています。

台風と重なると、市場が水につかることもあって……。

これも黒潮の影響なのかもしれません。

黒潮が沿岸に近づくことで潮位が高くなり、高潮が起こりやすくなる傾向があると指摘されています。

「じわじわと、でも確実に」変わる漁業の現場

一気に何かが変わるわけじゃない。でも、「海の様子が確実に変わってる」と、毎年のように感じている海野さん。

黒潮大蛇行による変化は、決して派手なものではないかもしれません。

それでも、漁業の現場にはじわじわと、確実に影響を及ぼしているようです。

魚の顔ぶれも、海の色も、潮の流れも……少しずつだけど、全部変わってきた気がするんですよね。

今後どうなる?私たちの暮らし

黒潮の動きは、漁業だけでなく、海のレジャーや私たちの暮らしにもじわじわと影響を与えています。

今回の黒潮大蛇行が終息に向かっているとされる中、これからどのような変化が起こるのでしょうか。

黒潮はまた蛇行するのか?

黒潮大蛇行は、これまでに6回(1965年以降)観測されており、今後も再び発生する可能性はあります。

地球温暖化による海洋環境の変化や、太平洋上の風の影響など、複雑な要因によって黒潮の流路は変わり続けるため、今回の終息が「完全な終わり」とは言い切れません。

特に過去には、一度終息しかけた後に再び蛇行が発達した例もあるため、今後もしばらくは注意深い観測が必要です。

海水温や漁場の回復はあるのか?

黒潮大蛇行の終息が近づいているとはいえ、海水温の高止まり傾向は続いており、すぐに「元通りの海」に戻るとは限りません。

とはいえ、黒潮が安定した本来の流れに戻れば、海水温は徐々に平年並みに近づき、海洋生態系が落ち着いてくると期待されています。

プランクトンやサンゴといった基礎生物の育成環境が整うことで、海の循環が少しずつ本来の姿に戻っていく可能性もあります。

ただし、サクラエビやシラスなどの沿岸資源の回復には時間がかかるとも言われており、しばらくは環境の変化を見守る必要がありますね。

釣り・サーフィン・観光にも影響は?

黒潮の流れは、レジャーや観光にも影響を及ぼすと考えられています。

- 黒潮が安定すれば、潮通しの良いエリアで青物やカツオなどの釣果が回復

- サーフィンにおいても、海水温やうねりの変化がコンディションに影響

- 海の透明度や波の状況が落ち着けば、ダイビングや観光遊覧の魅力もアップ

不調だった釣り場が「好釣場」に変わる可能性もあり、釣り人にとっては朗報かもしれません。

このように、黒潮の動きは自然環境だけでなく、私たちの遊びや観光の楽しみ方にもつながっているのです。

静岡県など黒潮の影響を受けやすい地域では、漁業関係者だけでなく、観光やレジャー業界も気象や海洋情報を注視しています。

海は自然そのもの。だからこそ、予測できない動きもあります。

けれど、どんな変化も見逃さず、うまく付き合っていくことが大事ですね。

黒潮の流れひとつで、海も空も、そして暮らしも変わってくる。

やっぱり海って奥が深いですね。

天候や災害リスクにも影響?黒潮が戻れば「猛暑・大雨」がやわらぐ可能性も

暖流である黒潮は、大気に熱と水蒸気を供給しており、日本の気候そのものに大きな影響を与えています。

黒潮大蛇行が発生すると、太平洋高気圧の位置が不安定になり、夏の猛暑日や局地的な豪雨、雷の増加が発生しやすくなることが指摘されています。

また、黒潮が陸地に接近することで、潮位が上がり、高潮・高波のリスクも高まります。

一方で、黒潮が本来の流れに戻れば、太平洋高気圧の位置も安定しやすくなり、天候の極端な変動がやや緩和される可能性があります。

黒潮の流れが戻ると、猛暑や激しい雷雨が少し落ち着くかもしれませんね。ただ、温暖化の影響もあるので油断はできません。

まとめ:黒潮の動きは「日本の海の鼓動」

2017年から続いた黒潮大蛇行は、2025年春にようやく終息の兆しを見せました。

この約8年の大蛇行は、漁業や生態系、気象、そして私たちの暮らしにまでじわじわと影響を及ぼしてきました。

南方系の魚の増加、サクラエビの不漁、赤潮の激減、そして沿岸の高潮リスクの上昇。海の変化は確かに進行していたのです。

黒潮が正常ルートに戻ることで、海の環境が少しずつ落ち着き、漁場や気象の安定が期待されます。

しかし、温暖化や自然の揺らぎによって再び蛇行が起こる可能性もあり、今後も注視が必要です。

そして何よりも大切なのは、海とともに生きる人々の声に耳を傾けることだと私、堀江は思います。

.png)

.png)